你吃苦的方式,决定人生的层次

20世纪90年代,出现了一个新名词“穷忙族”,指那些整日奔波劳动,遭各种罪、吃各种苦,却始终无法摆脱贫穷的人。他们就像被拴在石磨旁边的驴,干着比别人累的活,最后发现自己只是在原地疲劳地打转。

这个世界从来不缺拼命苦干的人,但低层次的苦容易让人麻痹。只有那些有价值的苦,才可以化为丰沛的能量。

吃苦耐劳是一种优良品质,但是选择吃什么样的苦,决定你的人生、事业走向什么样的层次。

01

石油大王洛克菲勒,年轻时曾是一家石油公司的小职员,负责检查储油罐的盖子有没有自动焊接好。

储油罐被输送带运到旋转台上,焊接剂便自动滴下,沿着盖子旋转一周,作业结束。洛克菲勒每天的工作就是反反复复地注视着这种单调的现象。

这是一份标准的枯燥、无聊且薪水很低的活儿。

让人不可思议的是,洛克菲勒却通过这个看上去毫无技术含量的工作,积累了自己的第一桶金。

他通过反复观察发现一个规律:石油罐每旋转一次,焊接剂需要滴39滴。

是否就真的需要39滴呢?如果能减少滴数,不就可以节约成本了吗?

于是,他找来了有关自动焊接方面的书刻苦钻研, 并经过反复试验, 终于研制出了“38滴型”焊接机。

这一技术改进,给公司带来了每年5亿美元的新利润。

洛克菲勒感慨道:“财富是对认知的补偿,而不是对勤奋的奖赏。”

我们有句老话讲,“吃得苦中苦,方为人上人”。

多少年来,有不少人一直认为,吃苦就是人生的必修课。

他们沉醉于体力上的忙碌,以此获得“我已经很努力了”的心理安慰。

结果大多是一生都在吃苦,却没有成为“人上人”。

所以说,有些苦,未必是进阶之石。

真正的成功和财富,不是因为盲目的努力,而是源自认知所达到的高度。

当然,这并不是说我们可以不努力工作,勤奋仍然是成功的基石。但是,认知,或者说对世界的理解和洞察,才是真正的关键。

哈佛大学心理学教授在演讲时说:“要想往上走,就要吃高级的苦。”

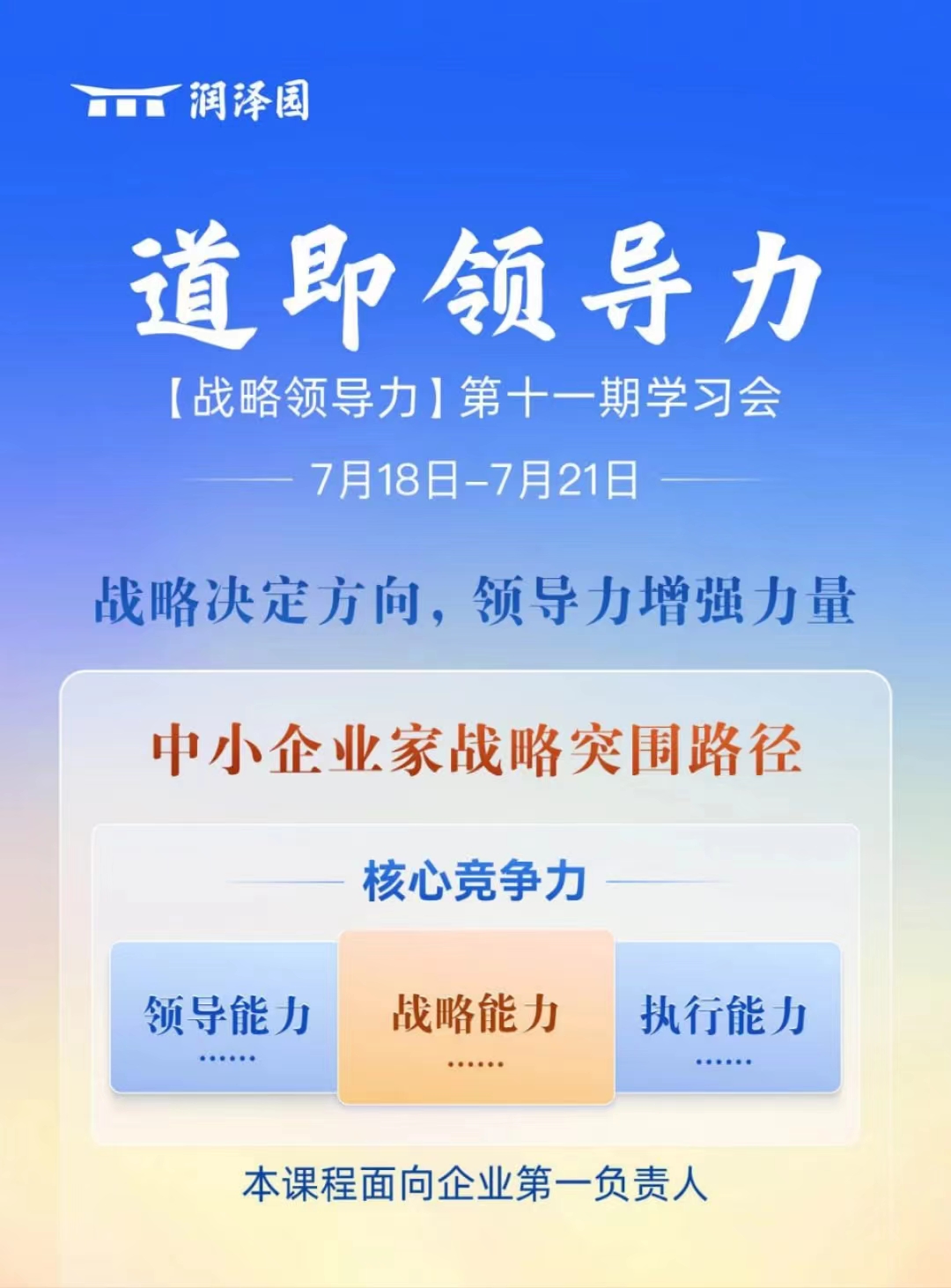

相比“拼体力”、“拼时间”这种低水平层面上意义不大的重复,努力提升自己的认知,打破自己的思维桎梏,从而建立自己独特的核心竞争力,就是更有价值、更高级的吃苦。

只有吃高级的苦,才能掌控人生、事业的选择权,收获更好的生命体验。

02

当下,不少人都在抱怨大环境太卷了。

有些企业经营者表示,自己明明已经足够努力了,生意却做得又累又苦,还是在生存边缘挣扎。

为什么会这样呢?

外部因素只是一方面,更深层次的原因是,时代变了,市场变了,消费者也变了,而我们的认知还停留在过去。

疫情之前,改革开放40来年,中国经济持续高水平发展,到处都是机会。很多时候,勤劳一点、果断一点,就能赚到钱。

但那更多是时代红利的钱。

现在不一样了,竞争真的太激烈了,已经不是“一分耕耘一分收获了”,而是“一分耕耘没有收获,八分耕耘一分收获,十分耕耘一百分收获”。

就好比说:“极致是99分,顶尖高手是90分,优秀大概80分。但是大部分人,误以为10分就是满分。”

因此,要想在内卷中突围,就不能再单纯地吃勤劳的苦、吃体力的苦了,而是要在认知提升、思维模式提升上吃苦,给自己换操作系统,让自己能够以更宽大的格局、更高远的境界重新认识市场,认识客户,认识员工。

在六段棋手看来,三段棋手聚集的地方,处处都是蓝海。

认知到,才能想到。想到,才能做到。做到,才能得到。

从根本上说,还是要回到我们的内心上。

学习阳明心学,我们认识到,每个人多多少少都会有傲心、忽心、怠心、妒心、贪心、吝心、忿心、躁心这样的八颗心,都会受到这八颗心的困扰,以致于我们认知受限,无法“心纯见真”,看不清世界的本质和真相。

找到了根源,我们就能有相应的路径和方法,去除心上的“小我”,唤醒良知的“大我”,不断以清澈、纯粹的心去同理客户的苦与痛,感知员工内心无声的呼唤,从而“左手爱员工、右手爱客户”,打造自己的核心竞争力。

吃苦有两种,一种是在事上吃苦,另一种是在心上吃苦。

在事上吃苦,看上去忙忙碌碌,但实际上,是“用战术上的勤奋,掩饰战略上的缺失”,是满足于现状,不想改变,不敢改变。

另一种是在心上吃苦,在认知提升上吃苦,不断打破自己的边界,超越原来的自己。

你永远赚不到,认知范围之外的钱。未来的优势,都是认知的优势。未来的竞争,也都是认知的竞争。

因此,在心上吃苦,主动突破认知的局限,开发内在的强者基因,这才是真正有价值的吃苦。