观其所由——孔子传授的观人之法

怎样认识一个人?我们通过《论语》来探讨这个话题,还会跟大家分享观人识人的3个关键问题。

先看《论语》:

子曰:“视其所以,观其所由,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉?”

孔子说:“考察一个人的行为,观察他行为背后的根由,审察他的心安于什么,不安于什么。这个人怎么藏得住呢?这个人怎么藏得住呢?”

这就是孔子传授的观人之法,即:由行为见心念,由心念见知见。

因为,一个人有怎样的知见,就有怎样的起心动念,进而就会有怎样的言行举止。

比如,你内心深处有一个知见是“利益他人就是利益自己”,你在跟人相处的时候,就会生出更多关心他人、利益他人的念头,自然也会有相应的行为。而且你不会觉得累,因为有这一知见主宰,一切的起心动念、言行举止都是自然而然。这时候你就不会内耗,非常自洽和自在。

所谓的内耗,主要原因就是你心中有两个相互冲突的知见在打架。一会儿这个占了上风,你向前一步;一会儿那个占了上风,你又后退一步。做好事心有不甘,做坏事良心不安,内耗就这么来了。那怎么解决内耗呢?答案是:坚定地依良知而行,向不好的知见说不,让心安于大我。唯大我,能心安。

这就是“知见决定心念,心念决定行为”。一位同学说:

“有一次我招聘市场部经理,有八个人来应聘。其中一个人走的时候,顺带着就把脚底下的餐巾纸给捡起来,扔进了垃圾桶。结合他的面试表现,我决定把他招进来。后来发现这个决定很正确,他在工作中的表现的确优于其他人。”

为什么这位同学可以依靠一个小小的举动来录取一个人呢?事情虽小,见心为大。假设这位候选人叫小张,我们来分析一下。这里有两种情况:

一、其他人没看到,小张看到了。说明小张的观察力比一般人更强。观察力强的背后有一个知见:每一个细节都重要。

二、其他人看到了,但没当回事。说明小张的行动力比一般人更强。行动力强的背后有一个知见:多做一点不吃亏。

作为一名市场部经理,既需要很强的观察力来洞察人性,也需要很强的行动力来开拓市场。不论是上述哪种情况,都说明小张至少具备其中一项品质。面试官正是透过细节看到了他的底色,从而选择了他。

我曾经做过一段时间面试。要在半个小时里通过面试和交谈判断一个人确实很困难。经过摸索,我总结了3个常用的问题:

一、这些年来,有什么问题是你一直在关心的?

这考察的是一个人的价值观,他的眼界和格局。

二、你觉得这个问题的本质是什么?

这考察的是一个人的洞察力、思考力,也就是“明”的程度。

三、这些年你曾遇到了哪些困难?你是怎么解决的?

这考察的是一个人的韧劲,是否皮实,也就是“诚”的程度。

我相信:一个人的韧劲、皮实,不是课堂上学来的,而是在挫折、煎熬乃至痛苦中锤炼出来的。曾国藩讲“平生所学皆在受挫受辱之时”,就是这个道理。

这3个问题,不仅是用来问别人的,更是用来问自己的。在「患不知人」这一讲中我们谈到,“知人的本质是了解自己,看清自己的大我和小我,看别人也就清清楚楚了。”看清自己是根本,看清他人是顺带。所以不必花太多心思去琢磨别人,关键在于你是否读懂了自己这颗心。

当然,我们不能片面看待孔子这句话。因为人心是多变的,生活是复杂的。有时候你看一个人一段时间里表现得没精打采,就觉得他是一个庸庸碌碌的人,没准儿是因为他家里出了重大事故。如果因为这段时间的表现而给他贴上标签,未免就有失中正了。

每个人都在经历一场你一无所知的战斗。所以,君子“常善救人故无弃人,常善救物故无弃物”,带着这样一颗仁爱、宽厚的心,在观人识人的时候,才能不偏不倚,行于正道。

认识一颗心,不是为了评判它,而是为了成就它。

一起读评论

@

心荷心语

我最有感触的一句话是:认清一颗心的目的不是为了评判他人,而是为了成就他人。我想起自己身为母亲有过的误区,轻易否定女儿的那些言辞,随意打击她的努力的那些行为;我想起自己身为人师,这些年走过的弯路,做过的错事,特别是曾经轻易给学生下过判断,就懊悔不已。我的行动:1.我努力读懂自己内心的渴望,与学困生同理。上周课堂分享的时候有个同学说,他想跟妈妈说声“对不起”,但给妈妈打电话时,怎么都说不出口。我建议他周末回去再试试,面对面,看着妈妈的眼睛,也许就说出来了。今天早上课,他来跟我分享说,看着妈妈,终于说出口了,看着他眼睛里闪动着的泪光,我很欣慰。2.接到两个家长的求助电话,在跟他们交流的过程中,我感受到他们的难处,从激扬大我的角度给了一些建议,看到到他们眉宇舒展是,自己体会到被信任的价值感。

@

岷姐的良知生活超市

看清一个人,不是用来评判,而是用来托起的。这句话深深地触动我,最近总看到这样的影子,当自以为看清某个人时,对她就有了评判,这种评判会先入为主,会产生亲疏分别心。今早再读《书正宪扇》,我就是那个自高自是的人,怎么能看到别人的优点,怎么能学习别人的长处,而且还会不断地被远离。当我看清一点自己时心是欢喜的。看清自己,在去面对自己曾经评判过的自以为那样的人时她变了样子,我开始读懂她在那样的情况下做的事是有她的边界的。她是最希望我好的人,她是和我一样的人,同时她也是最需要我托起的人。

@

白玉杰

看清一个人若只是为了企业、部门、个人趋利避害,看人就会片面,因为观人的那颗心是功利的、短视的,自己就曾经走过这样的弯路,所以“看清自己是根本,看清他人是顺带。” 今天触动我的另一句话是“认识一颗心不是为了评判他,而是为了成就他。”人人内心拥有无尽宝藏,用人的长处、大我,人人前途不可限量。

@

沙子

或者是激素不稳定的原因,又或许是太忙了容易心生怨心,和好妹妹凤又吐槽了一番生活的不如意。每个人都人有情绪,正视它,然后接纳它也未尝不可。就像老师说的,并不是说我们学习了中华经典就不有生气。而高质量的朋友圈在遇到我这样吐槽的情况,更是能以一颗更高层面的心来引领我走出这个不良情绪,知道该如何做才会更好。今天的《论语》日讲说“认识一颗心,不是为了评判他,而是为了成就他。”今天凤说到“我们可以探讨怎么去舒缓个人的这些情绪。但我们不评判他人,不以对家人不好的念头为前提去舒缓情绪”,真是和今天的日讲非常的契合,反复听了四五遍,又抄了一遍,心情也回复了宁静。对家人好只有发心纯粹才会让家人感受得到,家人感受得到,这个家才会越来越好,这正是人生的重大真理:行为作用和反作用。就像对爱人,我心生怨念,对他说的话就不纯粹,表现出来的语气、动作也不会让他感受到有爱。所以,真正地对家人好,不带一丝杂念才能自然而然。“看清自己是要本,看清他人是顺带”,我一直在反复思考这句话的意思,当我对他人有怨念的时候,我是不是因为有对自己的不满意呢?今天,我似乎看到了,看到的是自己强势,总是带着高高在上的姿势去评判爱人,是我这颗心蒙上了灰尘,没有掸掉,所以陷入了内耗中。庆幸有经典的引领,我会越来越好,一定会。

@

刘三石先森

看一个人的行为,观察他做事的方法,考察他内心的想法,这样,一个人怎么能隐藏得住呢?在工作场合,对于团队伙伴或者下属,不能仅凭第一印象判断。比如,看到一位同事在工作推进中进度较慢,不要急于指责。要先“视其所以”,看看他在做什么具体工作;再观其所由,了解他是采用何种方式方法推进工作的;还要察其所安,思考他是否遇到困难或者对工作安排有什么顾虑。如此才能真正了解他工作表现背后的原因。对我们自己来说,可以通过这几个方面来反思工作方式。例如,自己完成一个任务时,回顾做事的整个过程。审视自己采用的方法是否合理,自己内心真正的动力和情绪状态是怎样的。是享受这个工作过程,还是仅仅为了完成任务而敷衍了事。或者是心有怨忿。

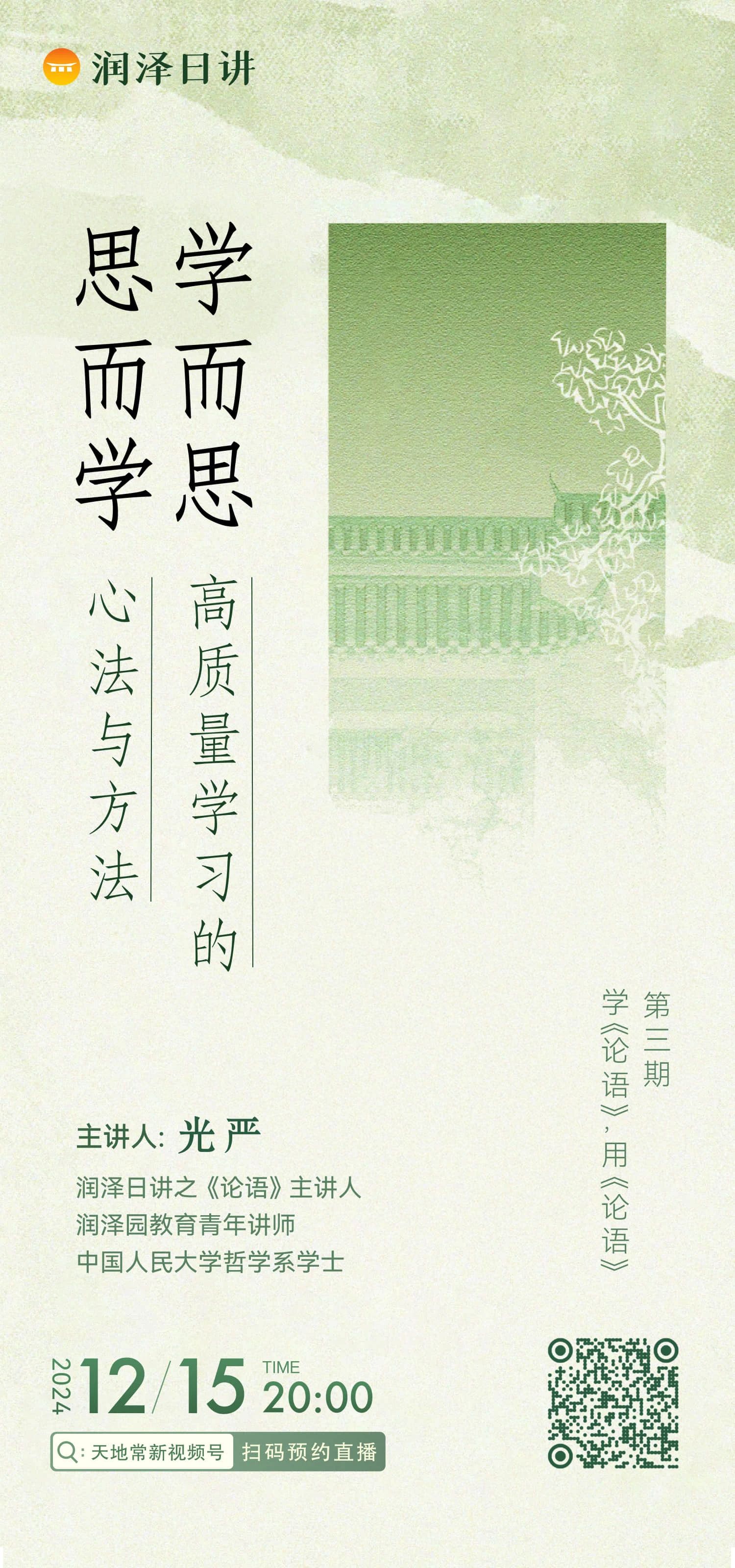

作为润泽园经典学习公益栏目,润泽日讲自8月18日开播,已经进入到第二部经典《论语》的学习。

在此,我们特别选择其中一篇视频与大家再次分享。下一周,我们即将走进“仁”的世界,从今日20:00的视频号直播开始,让我们一起以心映心,以更高层面之心为心。

扫码加入润泽日讲共学社群,获取建设家庭、个人成长更多系统方法论实践,更有晨读经典、链接主讲、直达老师等机会,邀你共赴改变与成长之路!