从地摊到国际品牌:臧健和的“水饺皇后”之路

成为“水饺皇后”之前,臧健和曾一天打三份工。

清晨为糖尿病患者打针,白天在酒楼洗碗,夜晚在电车厂洗车。她还接零活,如剪线头,每天赚10元钱。

然而,命运对她并不仁慈,她在酒楼洗碗时被撞倒,腰骨严重裂伤,还被查出糖尿病。

无法打工,如何养活两个女儿?

根据香港法律,她可以向老板索赔,但酒楼老板否认工伤并诬陷她诈钱。法院判她胜诉,老板需支付3万元赔偿费和4500元工资,但她只收了4500元,退回了3万元,认为自尊比钱更重要。

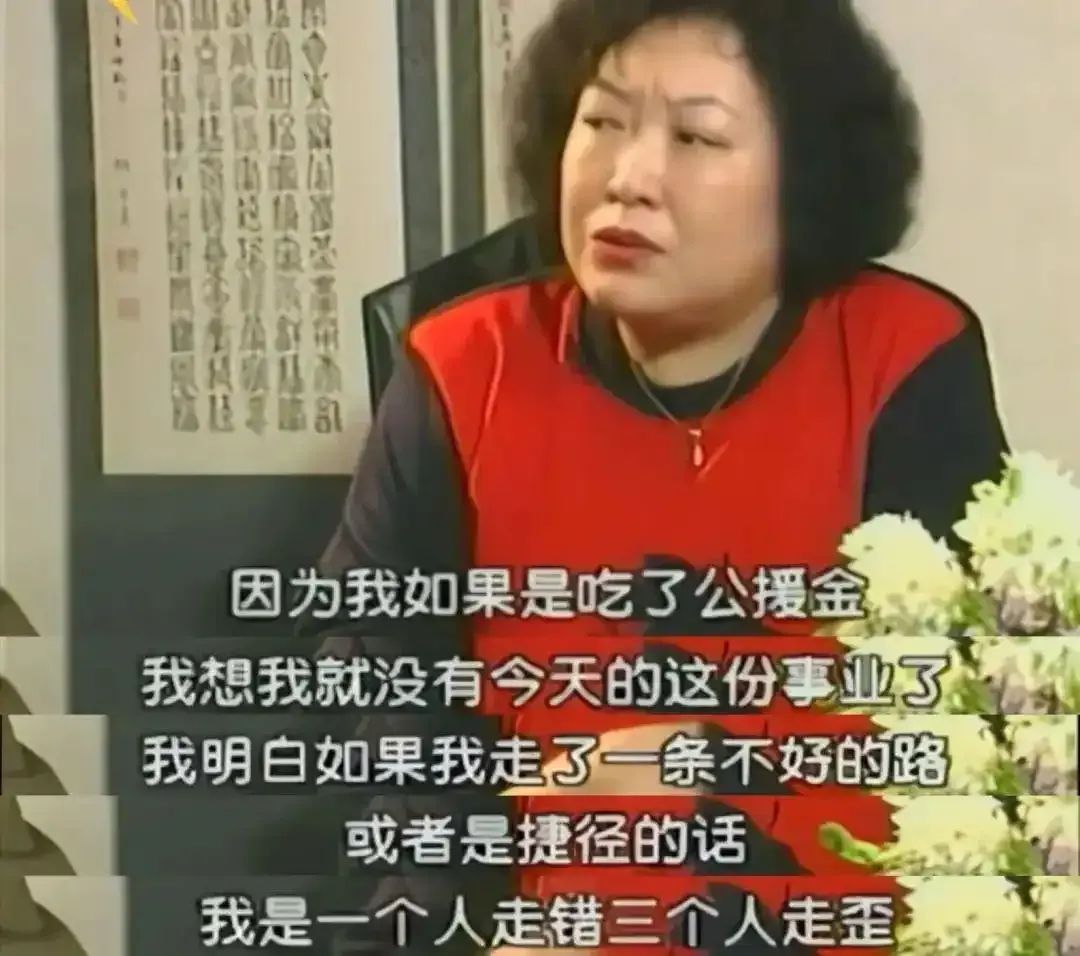

香港社会福利署建议她申请公援金,每月几千元,远高于她打工的收入。她再次拒绝,担心接受公援金会影响女儿的自立自强。

这一切的艰辛,源于她三年前的选择。赴港前,臧健和在青岛与泰籍华人结婚并育有两女,三年后带女儿赴泰却发现丈夫已另娶生子。面对重男轻女和一夫多妻的现实,她毅然离开,带着女儿赴港开启独立生活。

生活的艰辛不言而喻。

第一碗水饺

腰骨撞坏后,臧健和已经不能再外出打工,唯一的出路似乎只剩下了摆小摊。而她最拿得出手的就是包水饺。

她决定试一试。她购置了小木车和火炉,推着车来到湾仔码头,开始了水饺生意。

第一天,从家到码头的15分钟路程,她走了40多分钟。心里反复回响着:“自己怎么沦落到这种地步?”她感到周围的目光如芒在背,紧张又难堪。

这些情绪在她卖出第一碗水饺后逐渐消散。那天,她刚点好炉子、擀好面皮,五个年轻人走了过来。他们好奇地问:“你卖的是什么?”臧健和解释是北京水饺。虽然他们听不太明白,但每人要了一碗。她紧张地煮好饺子,小心翼翼端到他们面前。看着他们夹起饺子,她的心提到了嗓子眼。突然,一个女孩惊呼:“哇,好好吃呀!”接着,其他人也纷纷称赞。

这句话让她备受鼓励,“尽管是做生意,但包出的水饺,要像为亲朋好友准备的那样,新鲜、美味,充满诚意。”

作为无牌照小贩,她每天提心吊胆,生怕被警察抓走。两个女儿成了她的得力助手:大女儿帮忙包饺子、洗碗,小女儿则负责放哨。每当看到警察,小女儿就会大喊提醒,母女俩迅速推车躲避。

可是有一次,她却疏忽了。那天,小女儿照常去放哨,却被报摊小贩带来的一只小狗吸引,完全忘记了任务。就在她和小狗玩得忘乎所以时,一名警察恰好经过,臧健和被逮了个正着。

周围的小贩四散逃开。这时,小女儿看到妈妈被警察抓住,一边哭一边往回跑,她拉着警察的衣角哭着恳求:“叔叔,放了我妈妈吧,是我的错,我没看好你......”

大女儿也跑了过来跟妹妹一起哭着恳求警察。看到两个女儿为自己哭成泪人,臧健和的眼泪止不住地往下流。

警察的眼睛也红了,轻声说:“臧姑娘,去做生意吧。”然后转身离开了。

日子在艰难中一天天过去,但臧健和的“北京水饺”越来越受欢迎。

机遇来了

尽管顾客盈门,但她发现食客多为北方人,南方人鲜少问津。

一次,一位顾客吃完水饺后,碗里竟剩下一堆饺子皮。臧健和急忙询问,对方毫不客气地说:“皮太厚了,像棉被一样,实在难以下咽。”

她马上意识到,北方水饺——皮厚、味浓、馅咸、肥腻,并不符合南方人口味。

臧健和不气馁,一遍遍擀面皮,一次次调整肉馅的肥瘦比例,几个月后,终于擀出了爽滑的薄皮,拌出了鲜而不腻的肉馅。经过改良,她的水饺生意迅速红火起来。

随着熟水饺供不应求,她开始售卖生水饺,并在码头边搭起了一个临时小木屋,开启了“山寨工厂”的生产模式。

在码头卖了一年水饺之后,1978年,臧健和遇到了她事业发展的第一个转折点。

那一年,香港特区政府决定改建码头,她的临时小木屋被征用,意外获得了3万多元的补偿。这笔钱为她提供了扩大经营的资本。

有人提醒她,“北京水饺”只是一个泛称,需要正式的品牌名。于是,她在“北京水饺”前加上了“湾仔码头”四个字,正式将码头名称定为品牌。

此时,摆摊卖水饺已不再仅仅是为了谋生,而成为了她全心投入的事业。为了赚更多钱,也为了将两个女儿培养成才,她开始寻找机会,将水饺卖到更远的地方。

2025年4月30日,根据臧健和故事改编的电影《水饺皇后》上映。

1982年,臧健和迎来了她创业生涯中最重要的转折点。

她的表姐,也是一位在香港做珠宝生意的朋友打来电话,兴奋地告诉她,自己将她的水饺带到了日本一家知名百货公司老板的聚会上。令人意外的是,水饺大受欢迎,尤其是老板12岁的女儿,平时挑食的她竟一口气吃了20多个。

这位日本老板敏锐地察觉到商机,决定通过表姐联系臧健和,希望将她的水饺推广到香港和日本的商超。

臧健和满怀期待,第二天便与表姐前往谈判。日方团队品尝了她的水饺,赞不绝口,随即提出参观她的工厂。

臧健和愣住了。她坦白道:“我只是个路边摊小贩。”

日商听后哄堂大笑,谈判戛然而止。

表姐责怪她太笨,教她编个借口搪塞过去,但臧健和坚持诚实。

本以为合作无望,没想到第二天日商再次找上门,提出诱人条件:提供设备、技术,帮助申请牌照,并承诺将水饺卖遍香港和日本。但条件是交出配方,并更换商标。

臧健和毫不犹豫地拒绝了。

日商很诧异,他们没想到面对这么丰厚的条件,这个摆地摊的小商贩居然不买账。

表姐气得直跺脚,认为她错失良机,“有多少人抢破头都想跟这些日本商人合作!‘湾仔码头’又不是什么知名品牌,不用又没什么损失。”

臧健和的想法很单纯:只要是商人,都是“无利不起早”。而自己与这个日商非亲非故,他给自己优厚的条件,当然是有利可图。

“当日本人掌握了自己的配方和技术,把自己的饺子变成了日本的饺子之后,谁能保证自己不会被踢出局。万一发生这种事情自己该怎么办?”她宁可守着自己的小摊,也要用自己的牌子,这样心里才踏实。

日商并未放弃。第三天,他们再次让步,同意保留“湾仔码头”商标,但要求不在包装上印通讯地址和电话。

臧健和再次反对,认为这会影响顾客反馈和产品质量提升。日商被她的坚持打动,最终同意保留联系方式。

接下来是定价谈判。臧健和提出每盒批发价12.5港元,比零售价还高。

日商董事长直接用国语问她:“你到底懂不懂做生意啊?”

她承认不懂,但解释道:“我现在卖水饺的方式是比较简单的。与贵方合作之后,不能再以现在这种方式出售商品,这样一定会影响商品的形象。在包装方面要整齐又漂亮才行。核算一下成本最少要多出3.5元。所以我现在的定价只多出1元,是合情合理的。”

听了臧健和的话,刚才还在笑话她的日商连连点头,称赞她有生意头脑。

生意终于成交了。一个地摊小贩征服了久经沙场的日本商人。从此,“湾仔码头”水饺正式进入香港高档超市。

与日商合作后,香港沙田八佰伴百货的老板找到她,提出将整个食物部交给她经营。但臧健和当时精力有限,只接下了一个摊位。然而,百货公司开业后,这个小小的摊位日销售额竟高达4万元。

几年间,“湾仔码头”的生意如滚雪球般壮大。臧健和有了建厂的资本。

1985年至1989年,她在香港先后开办了3家工厂。1991年,她在香港国际食品节上表演包水饺,被誉为“水饺皇后”。

在香港回归前夕,许多人忙着移民海外,臧健和却悄悄筹建工厂。1996年,她在寸土寸金的香港建起了一座1200平方米的国际标准厂房。

随着工厂的建成,臧健和的理想也变得更加远大。她希望将事业做得更大、更久远。1997年7月17日,“湾仔码头”与通用磨坊正式合作。1998年,双方在上海浦东投资1000万美元建厂,“湾仔码头”全面进入中国内地市场。同时,广州生产基地也迅速建成投产。

臧健和始终将品质放在首位。她精选黑猪或花猪的前腿肉、山东胶州大白菜和云南绿橄榄,面皮不加添加剂,确保口感筋道。尽管散装水饺利润丰厚,她坚持盒装,确保卫生和保质期。1999年,她发现一批不合格水饺,尽管市场部建议降价销售,她依然坚持销毁。她始终认为,质量的核心在于“质”,只有确保了品质,才能谈数量。

她曾说:“做食品的人,一定要做良心生意。”

结 语

臧健和的成功,看似是“天时地利人和”,实则源于一位母亲的精神觉醒与自我超越。

她曾说过:“一个女人,在困难中的态度和意志会影响孩子一辈子。作为母亲,千万要有一点精神。”这朴实话语背后,是她的人生智慧。

当一个人历经苦难,如何将其转化为动力?如何在利益前坚守本心?她不仅是独立个体,更是两个孩子的母亲。她深知,唯有自己成为榜样,孩子才能真正自立自强。正如古语所言:“以身教者从,以言教者讼。”

苦难虽难熬,却点燃了她心中的“大我”,让她在大是大非前勇往直前。她判断是非的标准,简单却坚定——良知。而这,正是她智慧的源泉。

真正的成功,不仅在于外在成就,更在于内心的坚守与精神的传承。

参考资料:

《财富女人非常道》,羽西 编著,中国长安出版社

《波士堂》专访臧健和,2009年

《被丈夫抛弃的山东女人,靠卖饺子年入60亿》,华尔街见闻,2025年5月

《臧健和传奇》,布衣 编著,中国言实出版社

《马丽很好,但水饺皇后一般》,南风窗,2025年5月

《真正的力量,在你的心上》,润泽园官方,2024年9月

《成人成事,赢得人生》,北京知行合一阳明教育研究院,2024年8月