“创业多年才发现,公司的天花板竟是自己”

“管理的本质,是认知的提升。”——彼得·德鲁克

25年前,他带着一只行李箱,从四川南下广东;历经艰辛,数次创业未果,在13年前,他终于在商厨领域闯出属于自己的天地。企业越做越大,员工越来越多,品牌知名度越来越高......他却陷入新的焦虑——

为什么别人的企业越来越强,自己的团队却总是“差一点”?

直到有一天,他终于意识到:真正需要改变的,不是别人,而是自己。这场“向内的革命”,也开启了他企业的升级之路。

道(以下内容,根据驰能商厨董事长青彪口述整理。)

从“强势老板”到“员工靠山”:我为什么要改变?

我在广东打拼了25年,以前不理解什么叫“爱员工”,也不懂“爱客户”。

18岁南下,做过超市营业员、饰品、蔬菜、餐饮……前面三次创业都失败了。直到2012年,我做起了商用厨房设备,在这个领域,我才算真正找到方向。

以前,别人总说我是典型的“强势老板”,其实我自己知道,那股子“好强”,更多是内心的害怕——害怕失败、害怕失控,害怕重蹈前三次的覆辙。

我过去总觉得,老板就是要强势一点,团队才会听话,才有执行力。

在公司里,员工做错事,我一句话就能把他们怼得抬不起头。副总提了不同意见,我心里立刻就不舒服。觉得是他们有问题,不能理解我的意图,执行也不到位。通过不断地学习和自我反思,我渐渐明白——真正该改变的不是别人,而是我自己。

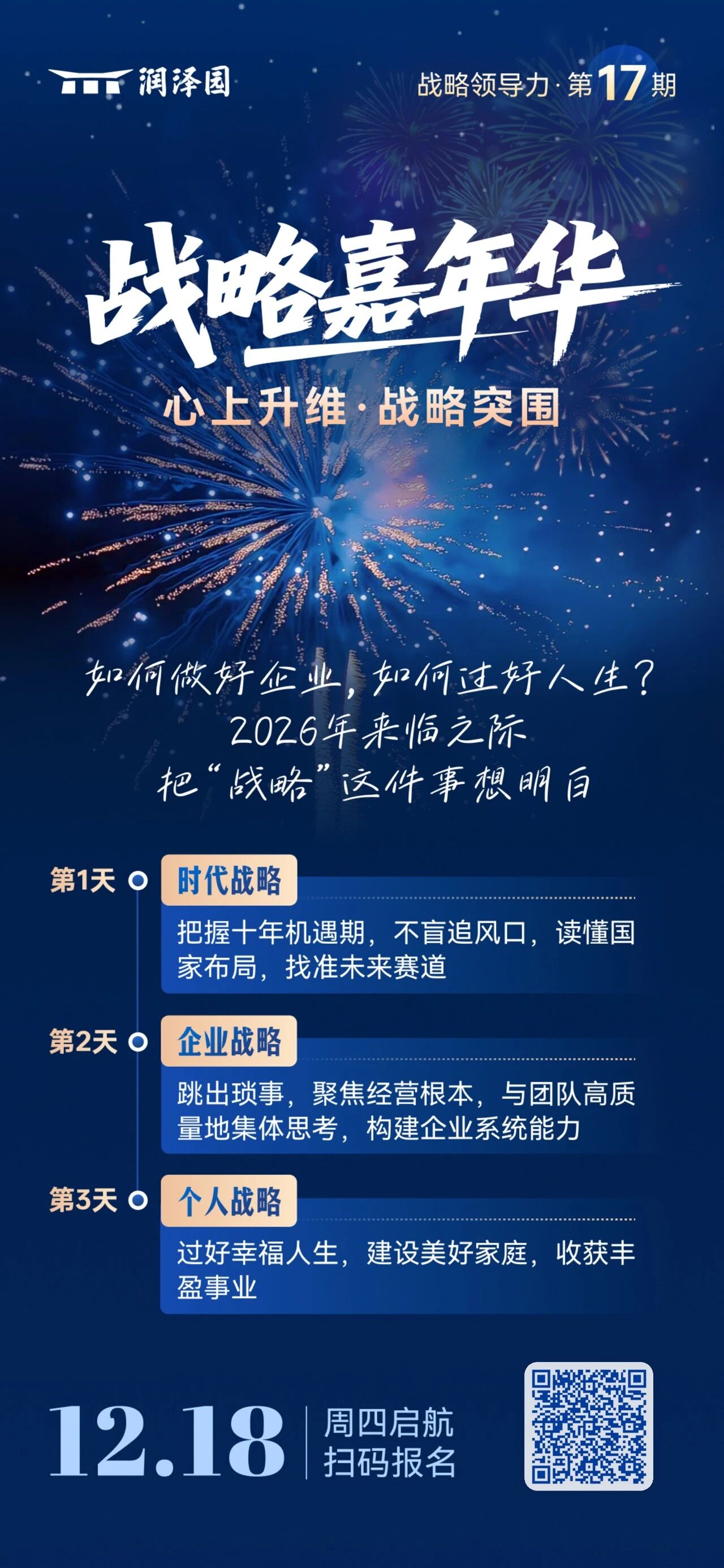

那是2024年年初,为了突破现状,我经朋友推荐去上了润泽园的领导力课程。

课堂上,老师讲到一个观点:“客户是最爱你的人,员工是你最该去爱的。”

当时我心想:我们和客户之间是生意关系,谈的都是钱,哪来的爱呢?我和员工之间是雇佣关系而已,我也没有亏待过他们,这还不算是爱他们吗?

但那节课上,老师讲了一个故事——企业停滞不前一个重要的原因,是老板只想“被理解”,却从不去“理解别人”。

那一刻,我心里“咔”的一下,好像被什么东西击中了。

反观自己,我一直觉得自己是团队的“领头人”,其实我更多是想成为一个“控制者”。我习惯用指令代替沟通,用情绪掩盖不安。

学习结束那晚,我一个人坐在酒店阳台上。风很大,风中的我,脑子里全是那句话:“你想被别人理解,却从未深入理解别人。”

思绪把我带回到父亲年轻的时候,他是个铁道兵,修过青藏铁路;退伍后,在煤矿挖过煤,做过销售;1989年南下广东,从工人一路做到包工头,高峰期手下曾有400多名工人。他靠一双手撑起整个家。他是一个爱拼的人,一生都在为家庭和事业奋斗。但当过军人的他不擅长语言沟通,对我这个长子要求严格,会把家族的期望寄托在我身上,看到我不如别人或做错事会特别生气。那时的我,总怕他说我没出息,总想证明自己行。可我忘了——我和他,其实是一样的人。

我们都在用“硬”掩饰“怕”。父亲的“怕”,是怕家人受苦;我的“怕”,是怕企业出问题。而我们共同的一点,都不会表达爱,只是默默地做。

想到这里,泪水湿润了我的双眼。

我一直想改变世界,却从没改变自己;我要求团队成长,却从没给他们安全;我喊口号要信任,却在潜意识里怀疑一切。那种“撕裂”,几乎让我喘不过气来。

也正是在那一夜,我决定——从自己开始,真正去爱,去感受爱!

“改变自己”:不再只靠强势,而是从信任与尊重开始

“改变自己”:不再只靠强势,而是从信任与尊重开始

真正的勇气,不是强硬,而是自我改变。爱员工、爱客户深深地烙在了我的心底。

学习回来后,我做了一件事,就是改善员工的伙食,给大家定时加餐。那天,我在公司群里发消息:“明天加餐,大家想吃什么?”有人开玩笑说要吃牛排、龙虾,我说:“行,安排。”

第二天,厨房安排了可口的牛排。

我坐在食堂,和员工们一起用餐,看着大家享受美食,欢声笑语,其乐融融,一边吃饭一边聊着家常,我鼻子突然一酸。我和大家沟通得太少了,坐着的每一个人都是活泼有个性的独立个体,他们不是“工具人”,不是“执行者”,而是和我一样有梦想、有憧憬的普通人。

我过去一直很“拼”,要求他们也和我一样“拼”,却很少关心他们是不是快乐。

从那以后,每个加餐日,人事部都会征求大家意见,让大家吃上喜欢的美食。有人私下问我:“最近是不是公司遇到了啥事?”我笑着说:“没事,就是觉得大家辛苦了!”其实那段时间,我自己在“练心”。

我开始学着表扬人。

以前我是出了名的“挑刺王”,员工一做错,我立刻盯住不放。现在我提醒自己:要看到他们做对的部分。

学着道歉对我来说也是个艰难的改变,有时候开会批评员工,事后觉得自己语气太重了,还忍不住要发条消息道歉。慢慢地,我发现气氛变了——大家笑得多了,讨论也多了。原来,信任和尊重,是可以被传染的。

后来我又做了一个更大胆的决定——让两位副总对调岗位。

一个擅长供应链,一个擅长销售,我让他们互换。他们都不理解,觉得我在“折腾”。

可我心里清楚:唯有换个角度,才能真正理解对方。

刚开始他们都很痛苦。唐总觉得自己运营能力不够强,并且负责销售部门的压力更大;付总觉得自己被削权。我陪他们开会、复盘,一次次沟通。有时候他们争得面红耳赤,我就笑着说:“争没关系,说明你们都在用心。”

几个月后,变化出现了——唐总开始倾听下属的建议,团队凝聚力更强;付总把供应链和销售打通,效率提升了一大截。我心里踏实了。

爱员工,不是嘴上说“你们辛苦了”,而是帮他们成长。哪怕过程艰难,也要推他们一把。

同样的道理,也适用于客户。

我们做的是商用厨具,服务的是成千上万家餐饮企业。以前我只关注产品卖得好不好,从没认真想过客户到底在担心什么。

直到有一次,一个餐饮老板在学习中说:“你们的设备再好,坏了维修不及时,也没用。”

那句话像针扎进我心里。

回公司后,我立刻召集团队,定了一个“百日目标”:在珠三角地区,实现“10分钟响应、4小时上门”。为了做到这一点,我们买了售后车,租了仓库,增加技术人员。

这100天,团队拼得像打仗。

有位客户打完电话不到两小时,就看到维修人员到了现场,他震惊得直拍视频发朋友圈:“还有企业这么快?”

那段时间,我看到大家的眼睛里重新有了光。他们不是为了奖金在干,而是为了那种被客户信任、被客户认可的感觉。我也发现——当一个团队真心去爱客户的时候,客户会反过来爱你。

这份爱,会变成市场上最强的口碑。

那一年,我们业绩增长了20%。这不是奇迹,是信念的回报。

我常常在想,企业家的“情怀”到底是什么?是做大做强吗?是上市融资吗?对我来说,也许是能在一线厨师的手上,看见我们的产品让他们更轻松;能在同事的笑声里,听见他们真的开心。

以前我总想“赢”,现在我更想“成”——成就别人,同时也成就自己。

有时候我会对自己说:爱员工,是修心;爱客户,是修行;而企业,就是我修炼的场。这条路没有终点,但我相信,只要心是温暖的,企业就不会凉。

以挣钱为目的,是商人;有家国情怀,才是企业家。

结 语

从“改变别人”到“改变自己”,从“掌控团队”到“信任共创”,从“卖设备”到“助力美食行业发展”——他走过的是一个企业家的心路,也是企业发展的必经之路。

“虽然我们只是宇宙中的一粒尘埃,但我也在宇宙当中。”青彪笑着说。

成长的意义,大概就在这里:当一个人心中的光亮起来,他身边的人,他的企业,也会随之生长出新的生命力。