企业战略:一阳来复,触底反弹

当前,不少企业经营者内心充满复杂感受:

有的企业业绩持续增长,多是因为踩准了时代节奏,可内部管理却依然“按下葫芦浮起瓢”,令人心力交瘁;

也有的企业感觉今年比去年更“卷”,利润持续下滑,甚至陷入连续亏损。

无论是增长中的疲惫,还是萎缩中的焦虑,种种困惑与压力,其实都指向同一个问题:我们该如何看待当下,又该如何走向未来?

还有不到一个月就是冬至。那是一年中黑夜最长、寒意最浓的一天,却也是阳气始生、春天暗涌的转折点。

节气如此,经济呢?企业呢?

过去五六年,很多企业经营者都在不自觉中反思与成长。抱怨的声音明显少了,因为大家明白,抱怨解决不了问题。

在反思中,很多人逐渐意识到:企业遇到的很多困难,本质上是因为之前没有种下好因,或种下了不当的因,很多事情没有做到位,才结出了今天的果。

从2020年初疫情爆发至今,已近六年。尤其是最近两年,许多企业家静下心来,开始思考企业发展的根本问题,寻找核心原因——这也是力量在积蓄,“晦养厚积”的两年。

数据显示:

2012年到2024年,民营企业数量从1085万户增至5650万户,净增约4.6倍,年均净增长400万户。民营经济税收贡献率从50%提升至60%,外贸进出口占比也从30%提升至55.5%。

民营企业对国家发展愈发重要。

今天,如果民营企业家能够继续厚积薄发、积蓄力量,必将成为中国民族复兴的重要推动力。未来五年,紧跟大趋势,触底反弹、逐渐回暖是大概率事件。

尽管如此,当前仍有很多企业家对趋势心存疑虑,不相信中国真的会势不可挡。这些声音在一定程度上影响了企业家的判断。然而,回顾历史,我们可以获得更全面的视角和坚定的信心。

从改革开放至今四十多年,西方从国家元首到专家学者,至少有上万名有头脑、有思想的人,普遍不看好中国。

回顾过去几十年的国际舆论,不乏对中国发展的种种质疑。然而,中国的发展路径一次次超越了外界的常规预测。

例如:

1992年,有西方学者断言,苏联解体意味着“历史的终结”,中国和东欧会步其后尘。

然而同年,总设计师南巡讲话,迎来改革开放的春天。社会日益稳定,经济持续向好。“历史的终结”不过是一次误判,中国第一代民营企业正是在那时诞生。

21世纪初,美国的时任总统认为,只要让中国加入WTO,美国企业就能主导中国市场。

结果是,麦当劳、肯德基、星巴克等美企虽然在初期获利,但20年后的今天,它们在华业务多数被百盛一类的中国本土企业并购。而蜜雪冰城、比亚迪等中国企业正在出海,“中国制造”走向世界。

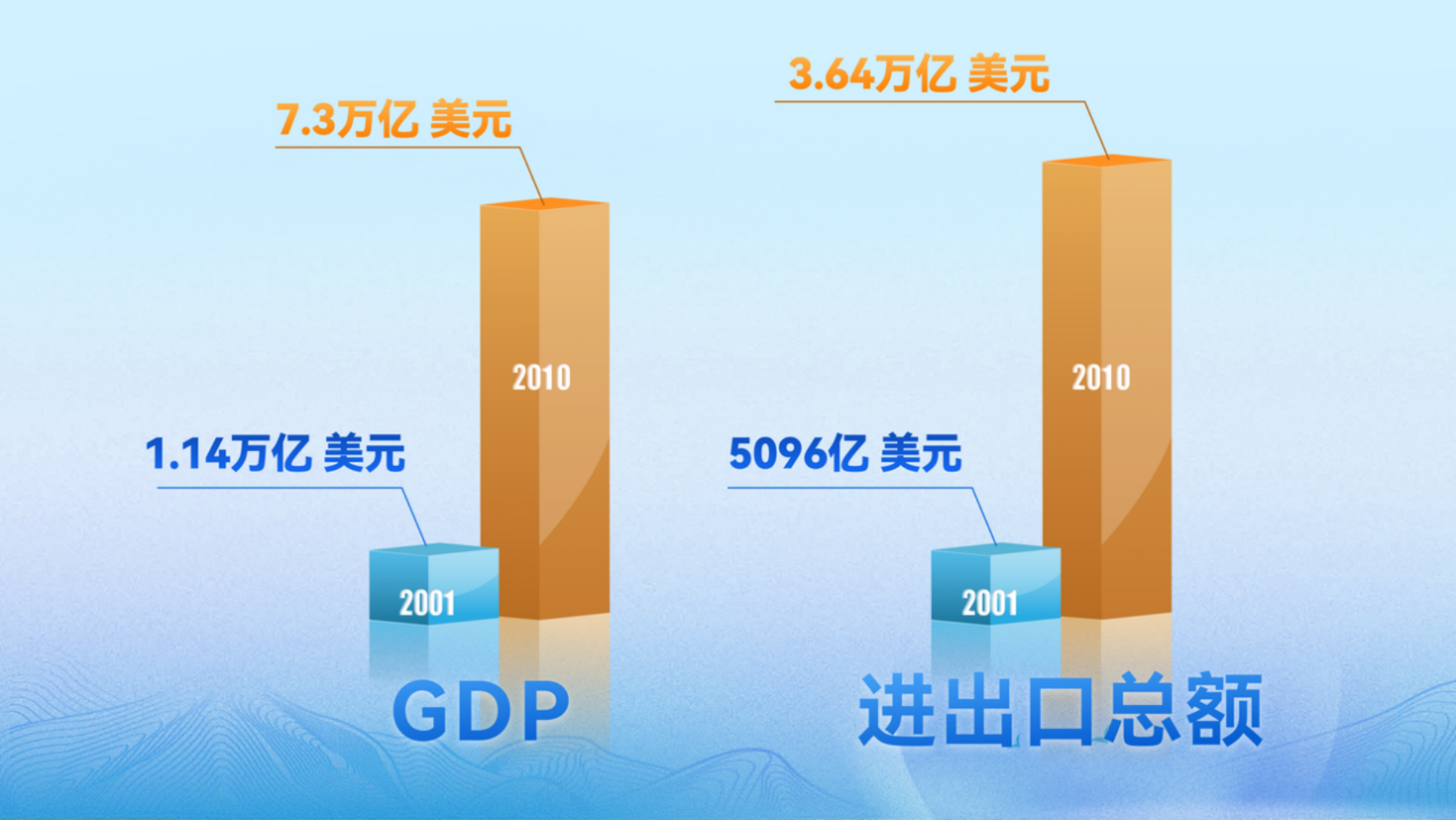

2001年中国入世,到2011年十年间,中国GDP从1.14万亿美元飙升至7.3万亿美元,年均增速超10%。进出口总额也从5096亿美元增至3.64万亿美元。

美国不仅低估了中国企业的学习能力、适应能力与竞争潜力,也严重低估了中国经济的内在韧性与未来的增长速度。

再如2005年,美国时任总统试图通过“两面下注”:军事施压+经济合作,使中国成为美国现有体系的支持者和配合者。

结果呢?九三阅兵展示东风-61覆盖全球,无人机体系化作战能力成型,本月第三艘航母福建舰入列……我国国防力量的稳步提升,为和平发展奠定了坚实的基础,也为企业运营提供了稳定的宏观环境——这是军事上的战略误判。

“一带一路”、人民币国际化、数字经济、上海合作组织……这是对中国战略雄心与科技创新的误判。

正是这些连续的误判,让美国在又一个十年中失去先发优势。

从中国改革开放到今天,四十多年来,在西方,从总统到专家学者,有头有脸、有名有姓、有水平有智慧的人,至少上万人,对中国做出了集体地、持续地战略误判。

2016年,一位企业家出身的总统上台。他看清了中国发展的内在逻辑,知道难以阻挡。

于是在最后的机会窗口,他打响了脱钩的贸易战,试图用对等关税、“小院高墙”、芯片禁售等手段阻止中国科技发展。

他又做出了一个重要判断:中国的科技是可以阻挡的,因为中国体制不利于科技创新。

他认为中国没有硅谷、没有斯坦福,制度上缺乏科技创新的土壤,只要禁售芯片、加征关税,来打击中国的企业,就能遏制中国增长。

结果,不久前英伟达创始人黄仁勋在美国演讲中表示,如果英伟达持续被排除在中国市场之外,美国的损失将大于中国。

因为中国已不依赖美国技术,甚至不再需要英伟达重返中国市场。

“买不到,就自己造。”不仅是芯片,光刻机、盾构机、重型船舶、航天技术……中国在关键领域的科技突破,证明了中国在“卡脖子”技术面前的突围实力。无数科技工作者迎难而上,用实际行动证明,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。

例如:

在关键领域的中美联合研究中,中国研究者的主导力持续增强。

美国加州一份研究显示,2023年,中国科研人员在中美合作中担任主导的比例已达45%,预计2027年将与美国持平。

今年7月,多位美国风投合伙人考察中国后得出结论:在太阳能、风能等领域,中国企业已实现绝对领先。

中国在清洁能源的主导地位,已使西方多数相关产业失去投资价值。

此外,中国无人机制造商占据美国商业市场90%的份额。

中国在核反应堆技术方面全球领先。

还有航母电磁弹射技术下水、人工智能大模型评分领先、新能源车全球销量攀升……事实证明,认为“中国科技可被阻挡、中国体制不利于创新”,是又一次战略误判。

从改革开放到今天,在西方,从总统到专家学者,有头有脸、有名有姓、有水平有智慧,至少上万人,对中国做出了集体地、持续地战略误判。为什么?

因为他们不懂中国人,更看不透中华文化。

今天的中国,至少拥有三大战略纵深:

第一,军事战略纵深。九三阅兵之后,再无国家敢言能轻易战胜中国。这是军事纵深给我们的底气。

第二,经济战略纵深。中国拥有巨大市场、全球最全产业链,韧性足、回旋余地大。

而最关键的,是文化战略纵深。

中华民族千百年来勤劳勇敢、富有创造性。正如总书记所说:“一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干。”

500年前,哥伦布发现新大陆,开启了对外部世界的探索;同样500年前,阳明先生龙场悟道,发现“心中大陆”,开启了对内心世界的探索。“圣人之道,吾性自足”,人人心中都有无尽宝藏。这是中华文化赋予中华儿女的自信。

有人问:传统文化与创新何干?

回望历史,古圣先贤教我们的是什么?

无论是《庄子》中的“至人之用心若镜”,还是《大学》里的“知止而后有定”,无不是教我们拂去心上的尘埃,让心如明镜,亦如清泉。千年教诲,方法路径或有万千,但核心的指向却如一:

修炼一颗纯粹的心。

创新,正源于纯粹,源于一颗敏锐感知他人的同理心。这就是创造的源泉。

那些最聪明的人,读不懂中国人,因为他们根本读不懂中华文化,才会一次又一次误判。

今天我们谈企业战略,战略就是看大势、看形势、看走势。最关键的是——做出正确的战略判断。

在宏观层面,中国经济正如冬至,已走到触底反弹的时刻。未来三年,中国经济日趋回暖,逐渐向好。

《易经》中,讲冬至有一卦,叫【复卦】:“反复其道,七日来复。利有攸往。”

复卦,即“一阳来复”。在数九寒天的冬至,阴寒至极,一阳复生。预示着大地回春、生生之势不可阻挡,是亨通之象。

天地间一丝阳气从地底悄然升起,春天的脚步从此响起。真正的春天不是从立春开始,而是从冬至开始。

一阳来复,我们看到阳气回升的必然,便可开始战略布局。触底反弹是大势所趋,若等到春天再准备,就来不及了。

那么,在触底反弹的大势下,我们该如何进行战略布局?

例如,我们有一位做家电物流的企业家。

今年双十一不如往年火爆,但他不仅没有收缩,反而制定战略:未来两年购置两万台大卡车,实现20%快速增长,并做好人才储备。

这一看似逆势的决策,源于他的战略判断:

他相信经济回暖是必然。随着经济复苏,家电物流市场必将扩大。如果等到几年后再去申请车标、招聘人才,恐怕为时已晚。

因此他选择在当下,看似最冷清的双十一,对未来进行投资:人才储备、战略思考、车辆购置。

正确的战略判断,或许会让他在未来竞争中领先同行至少三年。

再比如餐饮企业。大家都觉得今年不好干,不仅仅今年,疫情后一直低迷。

但在润泽园教育,一批餐饮企业家成立“幸福餐饮联盟”,北京几位餐饮企业家选择逆势开店。为什么?一方面,他们的产品好、服务好,生意兴隆,有能力布局;另一方面,这也是他们的战略判断:

餐饮永远是朝阳行业,人们永远热爱美食。市场永远需要一桌物美价廉、为亲人做的饭菜,而高品质供给仍然稀缺。

未来三年,我们能否为随后的“春暖花开”做好准备,将决定企业未来十年的命运。

当下,正是考验我们战略定力和远见的时刻。唯有认清大势,提前布局,才能在未来的复苏中占得先机。

结 语

冬至虽寒,阳气已生;触底之时,正是反弹之始。

企业的命运,从来都与大势同频,与国运共振。过去四十年,我们见证了无数质疑与误判,也见证了中华民族在压力下一次次突破重围、向上生长。

今天,站在“一阳来复”的转折点上,我们比任何时候都更需要一份定力、一份远见、一份从文化深处生长出来的战略自信。

不是每一个冬天都不可逾越,不是每一次低谷都是终点。愿每一位企业经营者,都能在晦养中厚积力量,在复见中把握先机,在正确的道路上,走得更稳、更远。