真正的创新,源自纯粹的心灵品质

当行业陷入内卷漩涡、消费市场持续低迷、产能严重过剩之时,企业正站在发展的十字路口。

在这个充满不确定性的时代,可以确定的是:传统以规模扩张为核心的成长逻辑已然失效,唯有创新才能突围。

创新的本质是什么?创新背后的根源又是什么?如何才能实现真正的创新?

3月21日-23日,在润泽园教育举办的致28-润泽1000企业家(绍兴)学习会上,润泽园教育核心讲师风雷作了《创新由心》的演讲。

结合中国2000多年前战国时期思想家庄子为人处事的作风、思想及作品,以及国外多位艺术家、科学家、企业家及商业研究者的故事和理论,风雷老师认为:“真正的创新,源于纯粹的心灵品质。”

以下是风雷老师的演讲实录(有删节):

当下时代四大典型特点

1.几十年一遇的科技革命来临

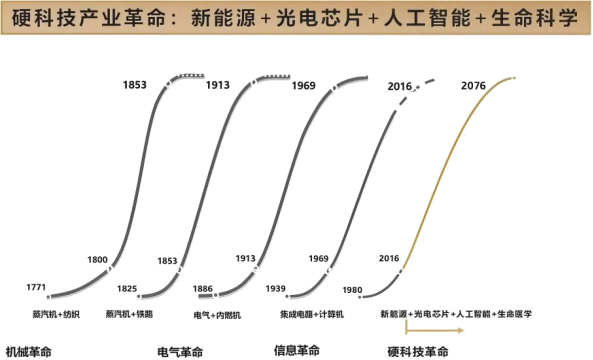

研究显示,科技革命的周期大约是50-60年。

在前几轮周期里,先后出现了蒸汽时代、电气时代、集成电路时代。

过去的几十年,我们处在IT信息时代。例如IBM,就很擅长把IT和企业的管理流程体系结合在一起。

5年前,我还在埃森哲时,曾邀请万科、美的、华为一大批优秀的企业分别到深圳全球创新中心进行研讨和创新。

当时大家谈到,我们现在面临着新一轮的技术革命,正如同史诗般朝我们而来。这一轮科技和产业革命的先发期,围绕着新能源、光电芯片、人工智能、生命医学等。

2.工程师红利显现

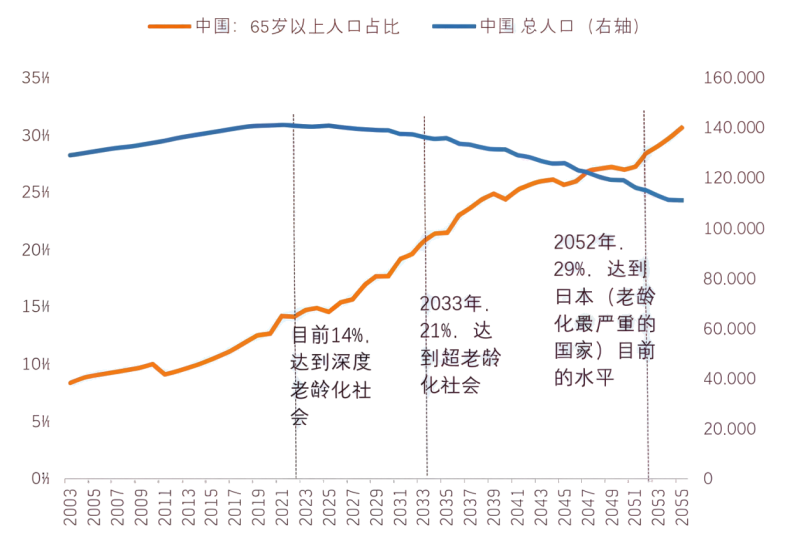

随着人口红利衰退,如今社会呈现老龄化、少子化的危机,但工程师红利逐渐显现。

改革开放后,尤其是90年代末,中国在教育领域的产业化,使越来越多的人接受了高等教育,从而使得工程师的数量整体增加,这为我们进行科技创新、产业革命奠定了坚实的基础。

目前从全世界来讲,中国是工程师人数最多的国家。

3.百年一遇的新大国崛起

另有研究表明:每隔100年,将会出现一个新的全球大国。

过去100年,美国一直以全球大国的形象出现。在接下来的100年,当中美博弈越来越强烈,相应的贸易战、金融战、科技战也会持续以新的形式来变化。

国际局势对经济的影响是巨大的,企业家们要做好长期的斗争准备,而且要敢于去斗争,不断地去创新。

4.国内企业的内卷浪潮

当前,中国很多产业面临着产能过剩、消费不足、出口受阻和逆全球化的局面,企业之间同质化、低水平的竞争加剧。所谓的内卷,就是这样出现的。

创新突围的根源

在这种情况下,我们需要以创新突围。创新的关键是什么?我们可以通过历史上几位成就斐然的人物来探寻。

1.庄子其人

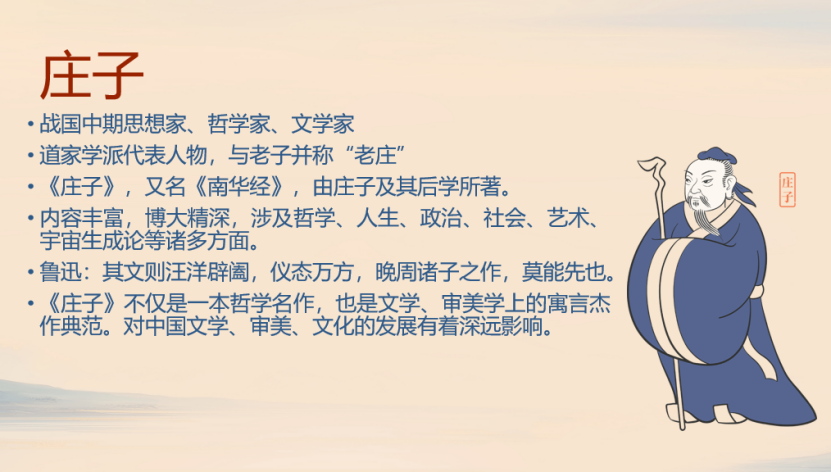

说起庄子,很多人会联想到老庄哲学。庄子的思想与老子一脉相承,并在此基础上进行升华和创新。

老子的思想极其宏大,比如天地万物、治理国家;而庄子,既谈天地万物、治理国家这样的大事,也谈个人的修身养性。

鲁迅曾表示,周朝后期诸子百家的文章,没有一篇能比得过《庄子》。为什么鲁迅对《庄子》的评价如此之高?

我们看庄子所处的年代:诸侯割据,百姓生活在水深火热之中。而庄子带给世人的哲学是逍遥自在:真正乱的,不是外界环境,而是一个人的内心。

我们虽然没有处在那样混乱的年代,但也常常会在内卷之中陷入迷茫、纠结、彷徨、焦虑。

在这样的情况下,能保持逍遥自在,同时内心有理想、有力量,是我们很多人梦寐以求的人生状态——庄子做到了。

2.“梓庆为鐻”

《庄子·达生》曾记载了一则“梓庆为鐻”的故事:

一位名叫梓庆的工匠,用木头做了一把鐻(jù,古代的一种乐器),看见它的人都以为那是鬼斧神工。

鲁国的国王看了以后问他:“您用什么法术将它做成这样的?”

梓庆回答:“我只不过是一个工匠,能有什么法术呢!”

虽说如此,梓庆也有一点讲究。他准备做鐻的时候,不敢消耗自己的元气,必须斋戒让自己的心宁静。

他斋戒三天后,心里对喜庆、奖赏、官爵、俸禄没有了感觉;

他斋戒五天时,对是非、名誉、技巧、笨拙没了概念;

到斋戒七天时,他全然忘记了自己的四肢和身体;

然后,他开始进入树林,察看天然的材质,找到形状最适合的树木,想象出完成了的鐻,然后按照想象的样子动手做,有一样不对就报废,最终完成了鐻。

梓庆的故事告诉我们:做任何事情,一旦有了种种杂念,为外在的利害关系所困扰,那么他的心神就会受到束缚,无法无拘无束、自由自在地进行合乎自然规律的创造。

3.国外创新之作的诞生

在意大利的文艺复兴时期,诞生了一位雕塑艺术家——米开朗基罗。

他最著名的作品之一《大卫》,被认为是文艺复兴时期最具代表性的艺术作品之一。

大卫像的原石早在15世纪60年代就交给一位雕塑家,但因为石料坚硬,还很薄(宽约1.2米,发挥空间极小),该雕塑家放弃了,之后又辗转到另一位雕塑家手中,还是无果。

最后,这块大理石终于等来了米开朗基罗。

在米开朗基罗看来,任何一块石头都是有灵魂的,雕刻家仅仅是去掉石头多余的部分,把真正的形象“引出”。

如米开朗基罗,很多其他名人也有类似的经历。

比如,古希腊物理学家、享有“力学之父”美称的阿基米德,在洗澡时发现著名的浮力定律;

德国化学家凯库勒,历经苦苦思索,最终在睡梦中成功发现苯分子的结构;

俄国化学家门捷列夫,也是经过长时间的思考和研究后,在梦中看到一张表格,表格中的元素按照一定的规律排列,最终发现了元素周期表。

日本稻盛和夫为了生产出满意的产品,每天和产品在一起吃饭、走路、开会,甚至抱着产品睡觉,最后终于突破了产品创新的难关。

这意味着,真正的创新,源于纯粹的心灵品质。心灵越纯粹,创新越有利。

纯粹的心灵品质,会呈现出一种热爱,甚至一种狂热,对这项事业、对产品和服务的热爱,而在对产品和服务热爱的背后,是对于客户的爱与慈悲。

理解客户深层次的真需求

美国哈佛商学院著名教授克里斯坦森提出的“颠覆式创新”,是二十一世纪初最有影响力的商业理论之一。

他曾谈到:“创新为何如此难以预料和维持?这是因为我们一直没能提出正确的问题。”

为什么?结合前面的故事,我们明白了:如果我们的心不纯粹,何以提出真正的问题呢?

克里斯坦森教授还有一个关于“需要完成的任务”的理论:

“用户并非是在购买产品或服务,而是将产品或服务带入生活,以实现某种进步。(这一进步称为用户想要完成的“任务”)

如果完成得好,下次遇到相同任务时,他们还愿意再次雇佣该产品。如果完成得不好,他们就会“解雇”该产品,寻找替代产品。”

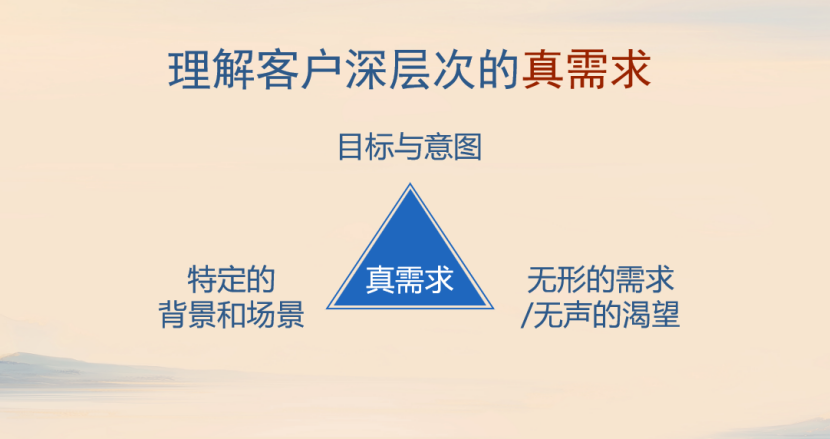

克里斯坦森教授所说的“任务”,是我们通俗所言的真需求。

围绕真需求的三个核心要素,我们可以重新去认识用户、认识客户、认识市场:

第一,用户购买我们的产品和服务,他真正的目标和意图是什么?

第二,他为什么要购买这个产品?背后特定的背景和场景是什么?

第三,他更深层次的无形的需求和无声的渴望又是什么?

马斯洛需求理论指出,人们的需求从下到上共分为五个层次:生理需求、安全需求、爱和归属需求、尊重需求和自我实现需求。

对于客户的需求,我们最起码可以思考三个层次:

第一个层次,就像海面上一眼就能看到的冰山,这是基本的、有形的需求,比如物美价廉。

第二个层次,在“海面”下,还藏着无形的、潜在的、看不见的需求。比如被爱、被尊重、被理解、被支持等等。

再深一个层次,是内心深处更无声的渴望。客户讲不出来,可能也不会或者不想讲,比如生命的意义和价值、家庭的圆满、个人的崇高感与成就感等等。

所以,归根结底,如何才能进行真正的创新?

当我们的心纯粹了,心灵品质就提高了,便能以爱与慈悲之心站在客户的立场,思考和理解客户深层次的真需求,便离创新突围不远了。