成为别人期望的你很容易,成为自己却很难

“优于别人,并不高贵,真正的高贵应该是优于过去的自己。”——海明威

袁甜家庭优渥、条件出色、前路似乎一片光亮。但正因这份光亮,她更早学会了迎合外界,把真实的自己收得很小,藏在得体与周全背后。

当她真正站到接班的位置时,才发现——优秀,并不是别人希望你成为什么,而是自己能否成为心里真正想成为的人。

这条路孤独而艰难,它要求的不仅是能力,更是面对自己的勇气。

“扮演”角色

“我接到的是一颗完整的苹果。”

袁甜大学曾在加拿大读书,那几年,她逐渐习惯了秩序、可控的节奏,以为人生会照着这种节奏继续前行。可2019年回国,她直接走进了企业的会议室——没有观察期,没有磨合期,甚至没有人告诉她“可以慢一点”。

父母原本计划在越南建厂,但为了让女儿接班更顺利,也为了把产业链落在国内,他们最终改变主意——在重庆投资1.2亿,从零建设一座完整的工厂。这份投入,是父母对她的信任,也是将企业未来交到她手里的希冀。

二十出头的袁甜,开始参与战略、对接部门、处理复杂事务。表面上看似顺理成章,实际上是踏上了一段必须尽快跟上、不能掉队的征程。

会议讨论飞快,问题尖锐而复杂,没有人会问她:“你听懂了吗?”她也不允许自己不懂。

她用力观察每个人的神情、语气、停顿,试图拆解每一个细节——仿佛慢半拍,就会暴露自己不够好的一面。

她笑着说:“其实这种观察,是我从小养成的。我在父母的工厂、办公室长大,周围都是做决策的大人,我总想去理解他们在想什么。久而久之,我变得敏感、懂事、察言观色。”

“我父母都是企业家,性格很强,我从小活得挺拧巴。性格里其实继承了他们的急脾气,但外在又得懂事、乖,所以我慢慢学会了看大人脸色说话。有时候我明明觉得A更好,但看到对方表情里有一点不赞同,我就会改成B。我甚至会说一些自己不是真心认同的话,只为了迎合别人觉得‘对的’。”

迎合的背后,是恐惧。

她坦言:“我特别怕做错,怕表达自己的观念。只要一想到可能被批评或否定,我整个人就非常难受。”

这种性格,在企业管理中成为无形的阻力。

“我妈说我老瞻前顾后。我也知道自己在做决策时会非常纠结,但不知道怎么改。”

面对重大决策,她常常摇摆不定:“我会想,这样做会不会错?是不是不对?”

面对高管时尤为明显:“怕说重了他们不舒服,说轻了又没效果,所以干脆不说。很多事情就因为害怕做错,直接不做了。”

别人看她未来可期,她却在心里扮演父母期待的“好孩子”,和企业里的新任“董事长”角色,努力维持一个“看起来不错”的形象。

然而,现实的风向比计划变化得更快。

袁甜回国不久,疫情突如其来,加上关税不断调整,出口业务受阻,订单骤变——世界向另一个方向转弯了。

她回忆:“巨大压力,从2019年底疫情开始后暴增。那时我们筹建的重庆工厂即将投产。可工厂一关门,就没法生产。海外客户订单堆在那里,客户又急着找其他供应商——订单损失、货压仓库、生产线停摆,问题一下子全来了。”

国内疫情稍缓、工厂可以小范围复工时,国外疫情又暴发,“海运瘫痪。船走不了,港口没人卸,海运费飙升十倍。那段时间感觉每天都在变,我们根本抓不住。”

压力来自双重打击:外部是贸易战、疫情、全球经济下滑;内部是主营业务在国内市场难开展,还需投入研发维持公司发展。

“外销不好做,我们又想推进内销,但内销大部分靠我爸妈以前的人脉关系,他们的人脉用完了,新的业务又不知道从哪儿拓展。主营业务、国内市场、研发,全都要兼顾,大家常常筋疲力尽。”

当市场风向骤变,袁甜掌舵的重庆工厂不得不暂时关闭。这意味着资产大幅贬值的风险。用她自己的话说,“如果(工厂)卖掉,会亏损6000万。”

以为自己会从那里正式起步,却连第一步都没站稳。这种无处安放的情绪,只有接班人自己才能理解。

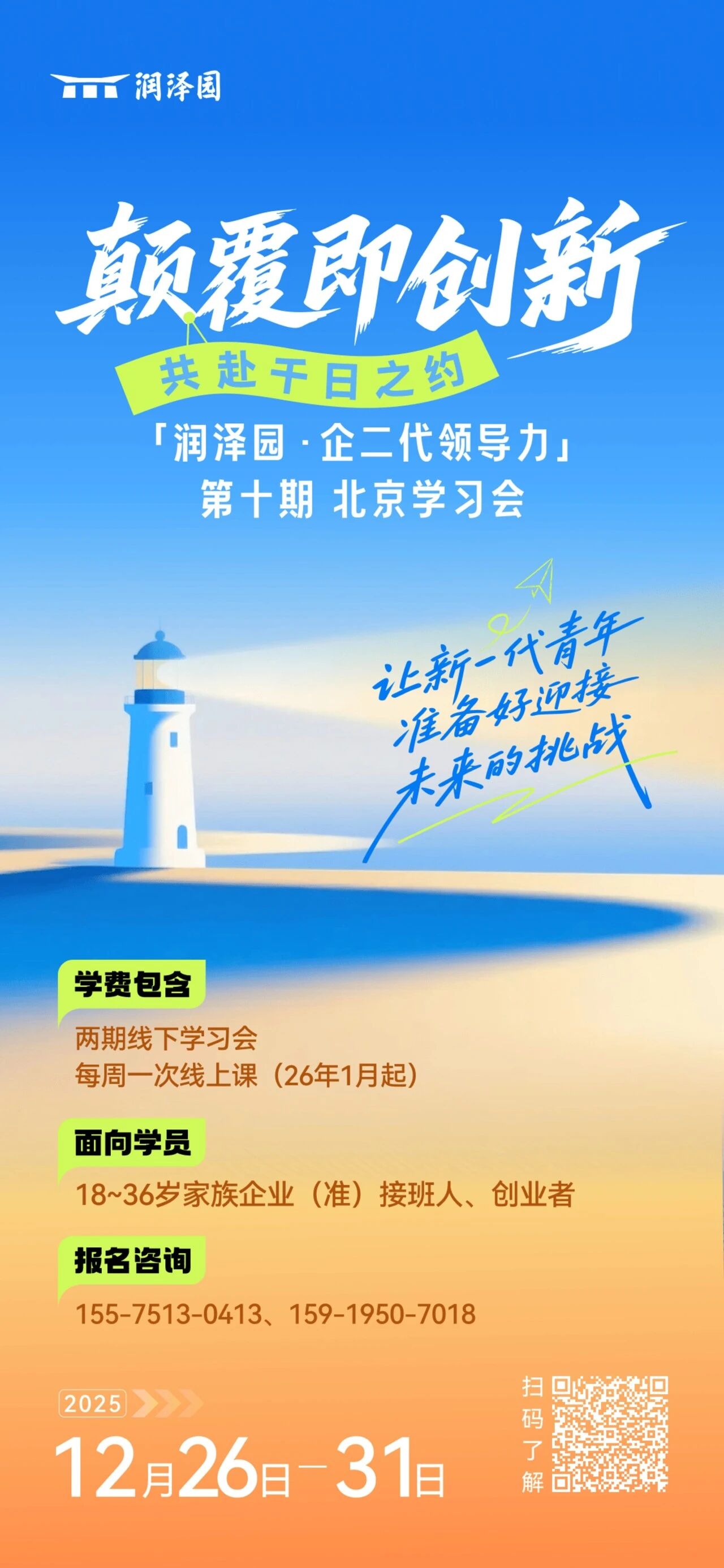

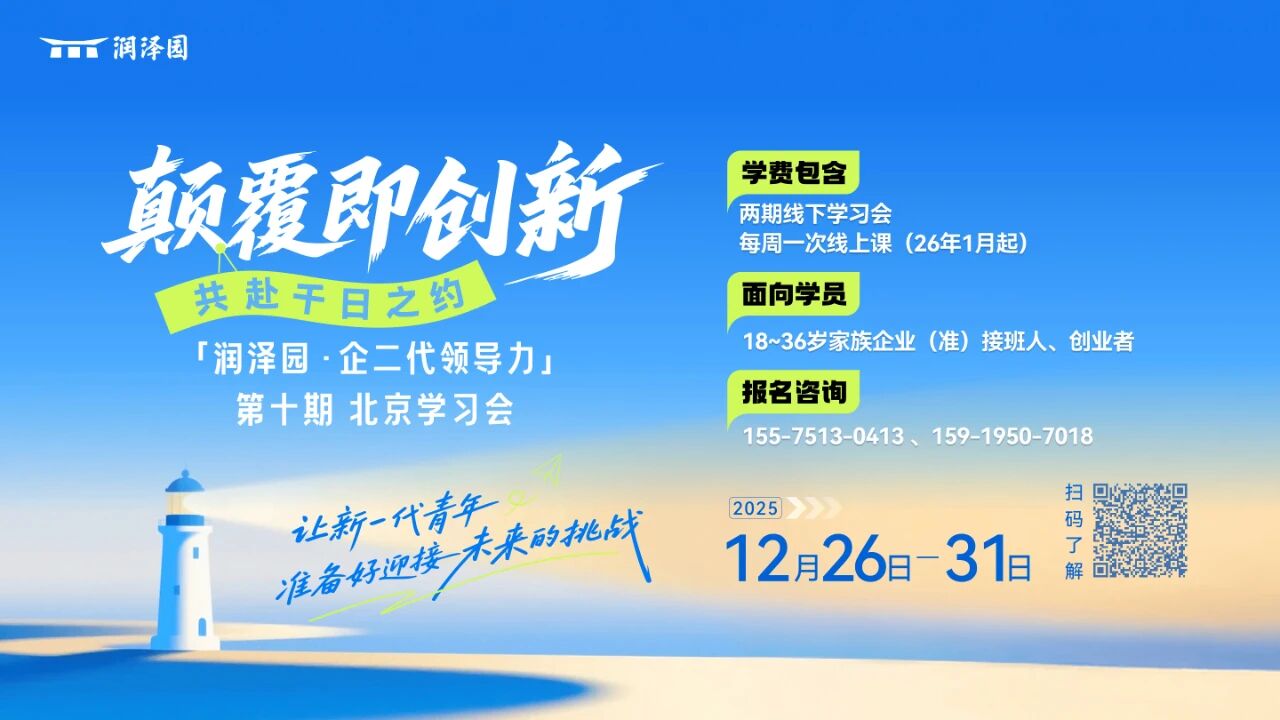

今年9月,袁甜参加润泽园教育“沙漠徒步”活动。

“撕掉标签,才是真正的我”

相比商业风向转变的意料之外,去年,袁甜生了一场病。

在近半年的治疗和康复过程中,生活仿佛被按下了暂停键。她不得不停下来、慢下来,独处,照看身体,也终于有机会面对过去一直躲避的“内心的自己”。

她回忆:“过去一直在奔跑、应对、做别人期待我做的事,很少真正问自己:我想成为怎样的人?我想怎样接班?我是否愿意继续这样生活?”

病床上的静默,让她第一次允许自己“不太好”,也第一次明白,内心的力量比外界评价重要得多:“如果没有这个提醒,我可能还会像以前那样,装成一个乖乖女,把自己火象星座的性格压得很温柔,不敢用自己本来的力量去做事。”

在反思过程中,她想起母亲曾说的一句话:“你啊,就是太瞻前顾后。”

当时,她没有反驳,因为这确实是自己的状态——太在意评价,太害怕做错,太擅长照顾别人的情绪,却不太会照顾自己。在重大决策面前,她总在“我想要什么”和“别人认为我该做什么”之间摇摆不定。

她坦言,这样的性格背后,藏着多年未曾正视的经历:“前几年我总觉得自己动不起来。去年因为身体的问题,我才慢慢找到和父母之间的卡点,意识到自己性格里,有一些过去的事一直在阻碍我。那些经历改变了我的思维方式,让我没有活成自己本来可以成为的样子。”

面对接班,她曾反复怀疑自己:“我是不是那种别人以为的‘准备好的人’?我能撑得住吗?我配吗?”

回忆成长经历,她看清自己长期以来的妥协模式:“比如,我16岁生日那天,本来计划和同学们一起庆祝,可妈妈非要我和她去北京陪客户。我怎么闹也没用,最后还是按她安排去做。那时候我就学会了不反抗,顺着去做。”

这些年,袁甜一直在重复这样的模式,把自己的意愿压下去,把扮演当成生活的一部分:“别人说什么是对的,我就做什么。”

她的精神一直绷得很紧,只顾着把“应该做的事”做好,却很难真正停下来思考自己:我真正想要的是什么?

这次生病让她意识到:接班,不只是业务上的承担,更是自我成长的挑战。

“今年最大的收获,是我开始慢慢认识自己的性格,并愿意尊重它。我希望活成自己该有的样子,而不是继续活在别人眼里的模样。在公司里,以前我因为害怕犯错,干脆不干;现在我愿意自己先去试一试,如果做不好,再停下来总结教训。”

去润泽园教育上课,更是她的一个重要转折点。

“到了润泽园(教育),我第一次直面自己的内心。觉得自己应该更勇敢,哪怕是跌跌撞撞地向前奔跑,成为更好的自己。也慢慢明白,优秀不需要向外证明,而是向内扎根。”

过去,她总是把注意力放在 “别人怎么看我”;现在,她练习从 “我怎么看自己”出发。

她开始在一些业务判断上坚持自己的思路,并主动向母亲争取试错的机会。

在团队管理上,她开始敢于表达立场。

她曾担心批评别人不够温柔,会让对方不舒服,于是事事自己扛。但今年,她在会议上第一次对同事说出了心里的想法:“这个问题我们不能再拖了,我需要你在几点之前给我明确的处理方案。”

说出口的那一刻,她心里“咯噔”一下,但团队的反应却出乎意料——大家反而更清晰了方向。

清晰和坚定,并不是不温柔。这些具体的尝试,让她慢慢构建起自信——不是被别人夸“你行”,而是自己在每一次决定里看到:原来我真的能行。

于是,她有底气说出掏心窝的话:“我希望自己活得更肆意一点,怎么想就怎么做,而不是每做一件事都担心说错、做错。我希望在工作和生活里,都能勇敢地表达想法,也勇敢地做自己想做的事。”

内心的成长,最终需要投射到外部世界的行动上。对袁甜而言,新的道路正变得清晰。

在业务上,公司正积极开拓新市场以应对挑战。与此同时,生产的整合也在稳步推进,重庆与天津的工厂资源被集中,旨在提升整体的运营效率和抗风险能力。

如今,袁甜很笃定:“我把公司带向另一个高度,才是更正确的选择。”

面对二代接班这个普遍难题,她也有了更深的领悟:“二代接班,是一代和二代一起努力的过程。双方都要在各自的想法和知见上更进一步。”

结 语

人生最难的,不是选择道路,而是成为自己。

家族能给予资源,却无法替你找到内心的方向。

袁甜说:“我终于知道自己真正想要什么。”

这声虽然平静,却是许多“企二代”要走很久才能抵达的地方。

他们不缺舞台,却常常缺少属于自己的坐标。当坐标出现,路才真正是自己的。

袁甜,正在向内扎根,也在向外生长。

愿更多的年轻接班人——能在理解后做判断,在判断后做选择;既沉稳又笃定;找到真正的自己,并勇于优秀。